「粗挽きヘナ」ってどうなんですか?

国内ヘナ事情

2025.05.26

こんばんは!今日は福岡ヘナ塾でした。

開始時点の外気温が13℃と冬に逆戻り

半袖の私を心配して「寒くないですか?」今日は目立ちましたね・・・

インド刈り取りツアーと沖縄琉球ヘナ刈り取りツアー共に参加経験者の宇部のKMちゃんと鹿児島michiyoさんの息子さんと一緒に塗布して頂きました。ヘナ塾では積極的に実技にも参加して頂きます。

KMちゃんは毎回マイグローブ持参です。

KMちゃんトルネードのクオリティーに脱帽です。

素晴らしいの一言です。

塾生のみなさんKMちゃんに話し掛けて下さいね・・・

ご本人はとても大人で控えめ、でも日印どちらのヘナにも詳しい希有な存在です。

きっとみなさんのサロンワークに役立つ話をしてくれると思います。

ヘナ塾はヘナ理美容師の交流の場です。

次回の福岡ヘナ塾は9月1日です。

【「粗挽きヘナ」ってどうなんですか?】

大阪ヘナ塾の塾生さんから質問がありました。

沖縄近くの離島で作られている「粗挽きヘナ」ってどうなんですか?粗挽きのメリットって何ですか?という内容でした。

それでは分かりやすく例えをもって解説します。

「粗挽き珈琲」

私は毎日、珈琲を2〜3杯飲む習慣があります。朝の珈琲、昼食後の珈琲、午後の休憩時にまた珈琲という毎日です。

ブラックが基本ですが、最近ではエスプレッソの味も分かるようになりました。珈琲豆の挽き方は5段階あります。

* 1. 極細挽き(ごくぼそびき)

* 2. 細挽き(ほそびき)

* 3. 中細挽き(ちゅうぼそびき)

* 4. 中挽き(ちゅうびき)

* 5. 粗挽き(あらびき)

コーヒー豆を挽くのは、コーヒーの成分を抜き出しやすくするためです。

極端ですが、コーヒーを豆の状態のままお湯につけておいても、じわじわと抽出することはできます。

しかし、当然時間もかかり、抽出が不十分になります。

豆を粉状に細かくすることで、表面積、つまりお湯と接する面を増やし、成分を抜き出しやすくしているのです。

挽いたコーヒー豆の粒の大きさ、つまり粒度(りゅうど)は、小さく(細挽きに)なるほど、コーヒーの表面積は増えます。

例えば・・・

丸いボールを半分に切ると切断面ができます。それをまた半分(四半分)に切ると丸いボールだったときよりも表面積が更に大きくなります。

このことから粒が小さければ小さいほど、お湯との接触面も増え、抽出効率が高くなって濃いめの味わいになります。

逆に、粒度が大きく(粗挽きに)なるほど、抽出効率は下がるため、軽めのあっさりした味わいになります。

珈琲の細挽きは時間をかけてゆっくりお湯を入れると苦味、渋味、エグ味など珈琲豆のすべてが出てしまいますが、粗挽きにすると抽出に時間がかかるために軽い味わいで飲みやすい珈琲を入れることができます。

つまり、珈琲の粗挽きは意図的に抽出を制限するするための粉砕方法なのです。

ヘナの粗挽きと微粉砕の違いもこれと同じことだといえます。

ヘナの葉をお湯に浸けて時間を過ごせばローソン染料はゆっくり抽出しますが、数時間置いても極薄です。

乾燥してパウダー状にすると抽出は早くなります。

粒度の大きな粗挽きはローソン染料の抽出に時間がかかります。

インド産80〜100メッシュ(150ミクロン前後)ではお湯を加えて45時間ほど熟成すると最も濃く染まります。

自然乾燥(天日乾燥)の場合は葉にある程度の水分が残っていてそれを粉砕機にかけると粒の大きさ(粒度)は平均170ミクロン程度、これは80メッシュのフルイが通る大きさですが100メッシュのフルイにかけると大きな粒が通過できずに残ります。

インド産のヘナのほとんどがそのタイプです。私のヘナパウダーコレクションの中で最も粒が粗いのが石臼挽きのヘナで、次に当該の粗挽きヘナです。他の国産、外国産ヘナは80(170ミクロン)~100メッシュ(150ミクロン)です。。

沖縄産美らヘナは300メッシュ(45ミクロン)です。

この場合、6時間ほどで最も濃く染まります。これはパウダーの粒が細かく表面積が大きくなり、内容成分の抽出時間が大幅に短縮されるのです。

メッシュとはフルイの目の細かさを表す単位、一辺が1インチの正方形の内側を100メッシュは100等分の目、それを通過する粉の単位が150ミクロン以下の大きさ、300メッシュは300等分です通過する粉は45ミクロン以下と超微粉です。

お使いになっているヘナ粉100gに温湯を加える量で粒度の細かさが分かります。

粗挽きヘナ100gー温湯400ml以上(4~4.5倍)

一般的なヘナ80メッシュ100gー温湯350ml

一般的なヘナ100メッシュ100gー温湯300ml

沖縄産美らヘナ300メッシュー100gー温湯230ml

粗挽きなればなるほど加える温湯が多くなりますので

ローソン染料が薄くなる=白髪も薄く染まる。

インド産ヘナは温湯を加えて撹拌直後は粘りがあります。

しかし、その粘りは時間の経過とともになくなってきます。

私の実験ではインド産(80~100メッシュ)のヘナパウダーであれば、温湯を加えて攪拌直後より45時間ほど熟成させた方が染まりの濃さが30%濃くなります。

粘りがある状態はローソン染料がまだ、抽出できていない状態ですからすぐに毛髪へ塗布するのは得策ではありません。

ゆえにヘナを粗挽きにするとローソン染料の抽出に時間が掛かりますので、先述の通りヘナペーストを作って熟成させた後、お使いになることをオススメします。

【ヘナパウダーはお湯に溶けてはいない。】

ヘナ粉はお湯に溶けることはない。超微粉のヘナ粉であっても粗挽きであってもヘナパウダーに温湯を加えても、長時間熟成してもそれは変わりません。

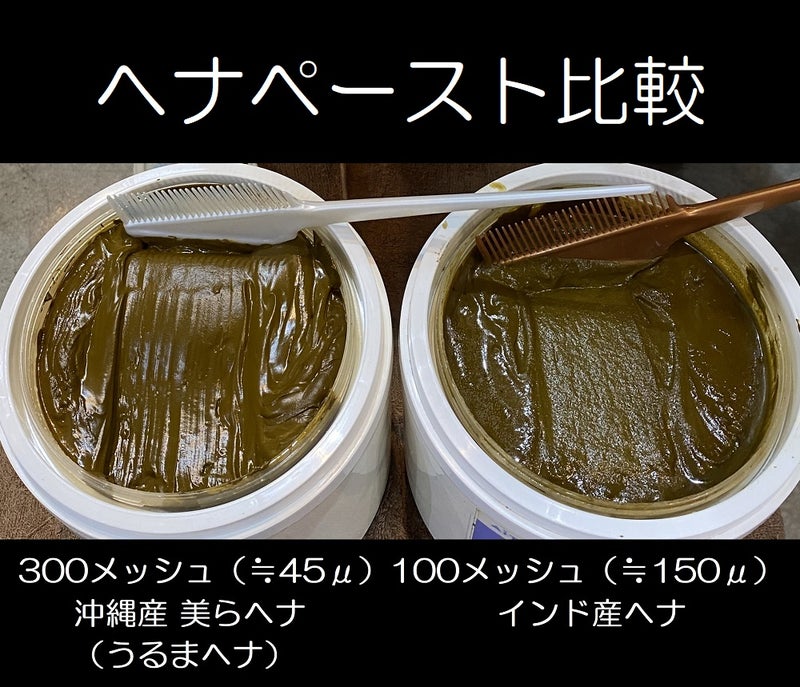

Photo:本日の福岡ヘナ塾にて

左が300メッシュ(45ミクロン)美らヘナ

右が100メッシュ(150ミクロン)インド産です。

拡大してよくご覧下さい。

私は温湯にヘナ粉は溶けているモノだとずっと長い間、思い込んでいました。

ですが化粧品製造会社の担当者からお茶もヘナもどんなに細かいパウダーにしてもお湯に溶けてはいないんです。そう聞かされたときには正直、驚きました。

さらに拡大します。

インド産ヘナ150ミクロン・・・つぶつぶが肉眼で確認できます。

45ミクロンの美らヘナであっても細かいつぶつぶが見えます。

では、粗いヘナ粉と細かいヘナ粉との違いは何ですか?と尋ねると。お湯を加えて攪拌してからの成分抽出の時間が大きく違います。

ヘナのローソン染料が 粒が粗いと抽出に時間が掛かり、細かいと時間短縮されるということです。

粗挽き、石挽きヘナの場合、これらに比べ、もっと粒が大きく、ゆえに抽出に長時間を要します。

このことから美らヘナの・ツヤ・滑らかな手触り、色の濃さに納得する回答を得ました。

つまり、へナパウダーを細かくすればトリートメント効果が高まるということですか?と尋ねると、そうです、その通りです。

ウチでも数社の国産ヘナパウダーの製造を依頼されていますがエムテックさんの美らヘナ、うるまヘナの微粉はダントツですね・・・。そう告げられて小躍りするほど嬉しかったことがあります。

どんなに優れた粉砕機を用いても、ヘナ葉に含まれる水分量が多い場合は微粉砕することは出来ません。

つまり、天日乾燥では150メッシュ(100ミクロン)より細かいパウダーを製造することは物理的に不可能です。

まして、200メッシュ(75ミクロン)などは絶対にあり得ないのです。

美らヘナの300メッシュ(45ミクロン)を実現できたのは東京、大阪で開催される粉体展での粉砕機メーカーさん、フルイメーカーさんからのアドバイス、その他、南風原のヘナの師匠、それから多くの理美容師さんのお陰様です。

それは簡単なことではありませんでした。

インドへ刈り取りツアーの際、現地のヘナ工場巡りで得られた製造法、もっとこうすればいいのに・・・美容師のコダワリ、日本人のモノ作り、匠の精神が成し得た45ミクロンです。

パウダーを細かくすればするほど製造コストが掛かります。それは第一にヘナ葉の乾燥を2回に分けて行う一次、二次乾燥工程です。それぞれの乾燥施設、設備投資、光熱費が掛かります。それから微粉を製造するための装置です。

美らヘナを発売して間もなく大きな試練がありました。粒の大きさが揃わずに品質が安定しなかったのです。直ぐに行動しましたが3ヶ月ほど悩み苦しんだ過去があります。

だから、今があるのです。

実は今月(2025年5月)からヘナ製造に新しい冷却式超微粒子粉砕機を導入しました。

美らヘナ、うるまヘナは少しずつ、確実に一歩一歩前進しています。

私は現状維持を後退と考えています。

更なる品質向上に今後も励みます。

みなさんどうぞ今後ともよろしく応援お願いします。